Pourquoi sortez-vous ce deuxième tome ?

J’ai toujours pensé qu’on a beau interpréter ce qu’un artiste a voulu dire par son travail, c’est toujours mieux quand il le dit lui-même. J’ai voulu casser cette barrière entre le spectateur et moi-même, créer un pont entre nous en quelque sorte, et lui exprimer directement un peu de ce qui se cache derrière mes toiles.

J’avais sorti un premier livre en 2008, il présentait plusieurs expositions qui avaient eu lieu entre 1992 et 2006. J’avais centré mon attention sur cette partie de l’histoire que j’ai vécue : mon retour au Liban en 1992 après 15 ans d’exil, la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, la vie dans les villages, la guerre de 2006. J’ai commencé à peindre sur le sujet de la femme, et depuis je n’ai jamais arrêté. Après 2006, j’ai poursuivi mon travail, jusqu’à aujourd’hui. C’est le contenu du deuxième livre. Comme pour le premier, j’y introduis ce que je voulais exprimer, ce que ma peinture signifie. J’ai ajouté des articles de presse, pour sortir de la monotonie d’un seul regard.

Pour moi, la trame de ce livre, c’est véritablement le cheminement de ma vie. Les différentes étapes que j’ai traversées. J’avais besoin d’écrire, d’exprimer et de libérer tout ce que j’avais en moi. Tout le monde me disait que c’était stupide de l’écrire maintenant, mais je m’en fiche. Ce deuxième tome, c’est réellement ce que je suis, c’est pleinement moi.

Que voulez-vous nous dire de ces femmes par les détails récurrents qui composent vos toiles rakwé, mandil, masbaha etc.?

Quand j’ai quitté Beyrouth, je suis partie dans les villages et j’ai vu ces femmes. J’ai remarqué qu’elles étaient comme la racine de ces lieux, invisibles mais sans laquelle rien ne tiendrait debout. Alors j’ai voulu leur rendre hommage. Dans mes peintures, on voit la femme libanaise au travail, à la cueillette des olives, du raisin, une femme qui boit à la fontaine, etc. Jusqu’en 2003, j’ai suivi ces femmes de près. J’allais souvent les voir, je vivais avec elles et je les peignais. Je découvrais qu’elles étaient loin de l’image que l’on peut avoir de la femme en Orient, comme un personnage un peu insipide. La réalité est tout autre : elle a une véritable présence dans le foyer. En les observant, j’observais chez ces femmes un réel caractère et beaucoup d’esprit. Elles sont drôles, et elles tournent souvent leur mari en dérision. Puis j’ai eu envie de peindre une femme un peu plus moderne, qui prend soin d’elle. J’ai alors fait toute une série de baigneuses, des femmes au bord de l’eau, mais aussi des femmes musiciennes, d’autres qui jouent aux cartes. Je voulais montrer ce que l’on ne voit jamais d’elles. J’ai ensuite centré mon travail sur la femme militante, pour la série « Ma terre n’est pas à vendre », dans laquelle on voit une bergère mener son troupeau de moutons. Ces bêtes ont pour moi une signification profonde, car elles sont destinées à deux fatalités littéralement opposées : la liberté dans les champs, protégées par leur berger, ou bien l’abattoir vers lequel elles se dirigent sans le savoir. J’ai peint cette série de toiles au moment de la guerre de 2006. C’était une période dure, révoltante, source de beaucoup d’angoisses. Lorsque les bombardements ont pris fin, je suis retournée à Beyrouth, à Dahyé, dans la banlieue sud. J’ai vu ces femmes, avec de grands sacs poubelles en main, à la recherche désespérée des restes de leur maison au milieu des cendres. J’ai appelé cette série « Home ».

Vous parlez des détails dans mes peintures. Vous remarquerez qu’à la fin de mon premier livre, les femmes ne portent plus de mandil, le petit fichu qu’elles ont sur la tête. Autrefois, je le peignais simplement pour rappeler que l’on se trouve en Orient. C’était pour moi une symbolique naïvement orientale. Puis, en observant les mœurs dans le pays, je me suis aperçus,sss qu’il se rapprochait progressivement du visage, que l’on voyait de moins en moins les cheveux. Aujourd’hui, il n’y a plus la légèreté d’autrefois dans ce petit tissu. Il porte à présent une symbolique beaucoup plus religieuse, conservatrice. Je ne veux pas rentrer dans tout cela, je ne veux pas que l’on pense que je ne montre que les femmes musulmanes. Alors j’ai retiré le mandil. J’ai appelé cette série « Nue au chech ». Le chech n’est plus sur sa tête, il est jeté sur son corps. C’est la transition entre mes deux livres.

Les rakwé, la masbaha, ce sont des symboles pour rappeler le Liban, l’Orient, la Méditerranée. C’est la douceur du temps qui passe, le temps long. On sait quand même se faire plaisir ici, avec peu de choses. Je trouve ça merveilleux. Cette femme que je peins est une femme qui vit, qui est dans son quotidien. Je jette sur cette femme le regard d’une autre femme. Il n’y a rien de sexuel ou d’aguicheur chez elle, elle ne se sait pas observée. Elle n’en a rien à faire de ce que l’on peut penser d’elle. Elle est chez elle, seule, loin du bruit et de la violence, dans son monde. Elle se fait les ongles, les cheveux. Je veux enlever l’idée que le nu doit forcément être aguicheur, montrer une image autre que celle de la femme soumise ou du sex-symbol. Elle est plus que cela. Mon regard n’est pas voyeur, même s’il est un peu intrusif puisque l’on pénètre dans leur intimité. Mais c’est un regard féminin sur la femme, un peu comme si on était entre nous. Il y a une complicité entre elle et moi. Et par conséquent entre elle et celui qui regarde ma toile.

Pourquoi avez-vous choisi cette toile, « Paradis perdu », en couverture du livre ?

Elle fait partie d’une série où les femmes ne sont plus installées confortablement dans leur fauteuil, elles sont souvent à même le sol. Comme à l’écoute d’un passé, ce « paradis perdu ». Cette peinture a une grande importance pour moi. Elle fait écho à la tragédie du 4 août. Ce jour-là, je la peignais dans mon atelier, à Achrafieh, en même temps que deux autres toiles. Je l’avais presque terminée. La femme est peinte allongée sur le sol, dans un moment de détente avec le chat. Au moment de l’explosion, j’étais en train de ranger mes pinceaux, et le souffle m’a propulsée d’une pièce à l’autre. Une fois relevée, j’ai accouru pour voir si mes toiles avaient quelque chose. J’ai un peu honte d’avouer que c’était ma première pensée, à un moment pareil. Mais je ne pouvais pas m’empêcher d’aller voir si elles avaient été touchées. L’une des trois toiles s’était tout pris, celle d’à côté a eu quelques impacts, mais celle-ci n’a rien eu. Elle était intacte. Et la position de la femme a immédiatement pris un tout autre sens à mes yeux, sans que je n’ai rien eu à modifier : la femme m’a parue recroquevillée, il semblait tout à coup qu’elle cherchait à se protéger. C’est la posture de celle qui attend que le danger passe avant de pouvoir se relever. C’est peut-être ce qui l’a sauvée ? Un peu comme si la toile s’était elle-même abritée face au fracas de l’explosion. Et c’est aussi comme cela que je suis en ce moment, en position un peu fœtale, à attendre que tout passe, à chercher à me protéger de tout ce qui nous arrive au Liban aujourd’hui. On se prend vraiment tout dans la gueule, alors on se replie. Depuis ce jour de l’explosion, j’ai un lien particulier avec cette toile.

C’est ce qui vous a poussée à fixer la date de la signature du livre au 4 août ?

C’est la galerie qui a choisi la date, je n’ai pas eu mon mot à dire. Mais c’est un beau hasard. Dans mon livre, je parle beaucoup du drame du 4 août, de ce traumatisme. De cette gifle qu’on s’est tous littéralement pris dans la gueule. Mes dernières expositions sont très centrées sur Beyrouth.

J’avais peint une série de petits oiseaux que j’avais posés sur le bord de la fenêtre de mon appartement le jour de l’explosion. L’instant d’après, je les ai retrouvés dans la cour de l’immeuble, en bas. Ils s’étaient envolés, retrouvant leurs réflexes d’oiseaux libres. Je les ai retrouvés, j’ai vu que des trous étaient apparus sur les toiles. Ils me faisaient penser à ces vieilles maisons mal entretenues, où l’herbe pousse entre les dalles du carrelage, où la nature reprend ses droits parce que personne ne l’en empêche. Alors je les ai laissés tels quels, et je les ai appelés « La vie plus fort ». La vie continue et renaît de n’importe où, elle reprend toujours sa place. Malgré leurs blessures, mes petits oiseaux sont aujourd’hui plus libres que jamais.

ARTICLES SIMILAIRES

Le Liban d’hier à demain par Nawaf Salam

Zeina Saleh Kayali

14/01/2025

Lecture 79 : Ketty Rouf, Mère absolument

Gisèle Kayata Eid

11/04/2024

Brigitte Labbé et les Goûters philo

Zeina Saleh Kayali

08/04/2024

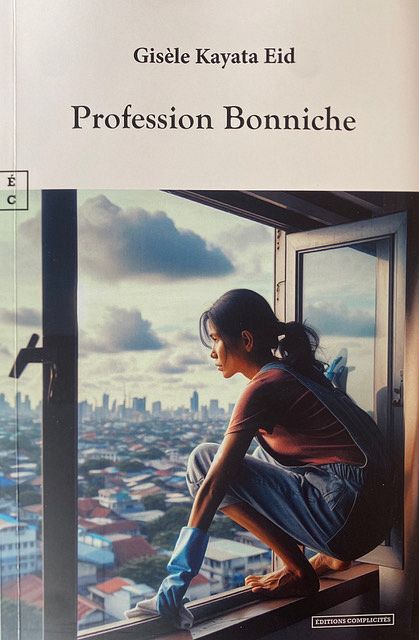

« Profession Bonniche », la romance pour dire l'indicible

01/04/2024

Lecture 78 : Atlas du Moyen-Orient, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud

Gisèle Kayata Eid

28/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Charif Majdalani

22/03/2024

Lecture 77 : Vent du Nord, Antoine Daher

Gisèle Kayata Eid

13/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Michèle Gharios

09/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Bruno Tabbal

06/03/2024

Lecture 75 : Triste Tigre, Neige Sinno

Gisèle Kayata Eid

29/02/2024