En feuilletant les pages somptueuses des deux livres, parus aux Éditions Antoine, que l’artiste peintre Mona Trad Dabaji a récemment signés à l’Urbanista ABC, regroupant ses textes et ses huiles, une nostalgie nous étreint le cœur, à la recherche du temps et du paradis perdus que l’artiste cherche inlassablement à travers les différentes étapes de son parcours. Les toiles défilent, les textes les rehaussent, ceux de Mona Trad Dabaji et un bouquet de poèmes de Omar Khayyam, qui invitent à l’hédonisme et à une prise de conscience lucide.

"Beyrouth, ville fantôme", "La période africaine", "Les Nus au chèche", "Ma terre n’est pas à vendre" et d’autres œuvres, parfois diamétralement opposées, mais toujours convergentes, constituent une reconstruction du passé, un hymne à la liberté, à la beauté féminine et une quête de la splendeur révolue. Mona Trad Dabaji est née au sein d’une famille de la haute bourgeoisie achrafiote. Ses parents étaient tous les deux artistes. Son père, Bassile Trad (plusieurs fois ministre sous les mandats des présidents Chamoun et Chéhab), passait ses dimanches à peindre et sa mère, Jeanne Araman, consacrait son temps à la lecture et la sculpture. Au palais Sursock, après le terrible 4 août, au son des chansons poignantes de Barbara, on est subjugué devant l’œuvre de Mona Trad, secoué par la beauté mutilée du lieu mythique, la nostalgie d’un éden perdu avant le massacre, l’histoire d’un pays menacé dans sa culture, son identité et son rôle exceptionnel. Entretien avec une féministe, fière de ses racines et amoureuse de Beyrouth.

Chez vous, il y a toujours les nus, la couleur uniforme de la peau et, sur le fond de la toile, des motifs géométriques et une fête de couleurs. Comment expliquez-vous cette dualité?

J’adore les couleurs et je ne peux concevoir un espace sans couleurs, ni un intérieur neutre, anonyme, sans âme. Malheureusement, certaines gens ont peur des couleurs vives comme s’ils redoutaient d’oser la joie, la liberté. Le monde aussi va vers les couleurs neutres. Quand je peins une femme nue, j’ai besoin de concevoir un fond gorgé de couleurs. Lorsque j’ai été au Cameroun, j’ai été éblouie par les couleurs de l’Afrique. J’ai pris des photos pour saisir la beauté d’instants fugaces. C’était dans le but de peindre, de saisir ces femmes dans les marchés, avec leurs pagnes bariolés, près des tomates, des légumes, des fruits exotiques. Un carnaval de couleurs! Puis je suis rentrée au Liban, après 15 ans d’exil, pour fuir la guerre et ses catastrophes et ce fut le début d’un nouveau cycle après la période africaine.

Vous êtes très achrafiote, étant membre de la famille Trad, avec des parents artistes et attachés à leur vie citadine et au cercle intellectuel beyrouthin. Comment vous-êtes-vous retrouvée en Afrique ?

Il faut retourner à mon histoire privée. Mon mari vivait avec ses parents au Cameroun. Je l’ai rencontré à Beyrouth et ce fut une belle histoire d’amour. Il est sunnite, je suis orthodoxe, on s’est mariés en pleine guerre civile et à l’époque, il y a des ami.e.s qui ont été "scandalisé.e.s" par notre union, au point de ne plus m’adresser la parole. Mes parents étaient croyants, mais pas vraiment pratiquants et on n’a jamais vécu dans un contexte fanatique ou sectaire. Ma mère n’aimait pas les bondieuseries et le clergé qu’elle trouvait hypocrite. Mon père, grand ami de Ghassan Tuéni, était très ouvert et habité par l’art. Il est resté président du musée Sursock jusqu’à sa mort. Nous avions beaucoup d’amis musulmans. Mon mari habitait à Hamra alors que j’ai toujours vécu à Achrafié. C’était dangereux de traverser la frontière imposée au beau milieu de la capitale, alors nous nous sommes mariés en hâte et nous sommes partis. Quand je suis rentrée, après l’accord de Taëf et l’instauration de la paix, je n’ai pas apprécié la transfiguration de Beyrouth. On pouvait constater l’émergence d’une classe obsédée par le luxe et les mondanités et très peu soucieuse d’art et de culture. Ce fut pour moi une époque de rejet et de quête d’authenticité. J’étais donc ravie de faire la connaissance de la Békaa Ouest, la région de mon mari, qui m’interpellait avec ses belles traditions et constituait pour moi une nouvelle source d’inspiration. Jeune fille, je faisais des sauts fréquents à Kefraya, chez mon amie Cybille Bustros, mais honnêtement, je ne m’étais jamais aventurée plus loin.

Il y a donc eu la période africaine, le retour intermittent au Liban, la découverte de la capitale devenue ville-fantôme, puis la reconstruction de Beyrouth et le rejet de la société d’après-guerre, la quête des racines, la femme laborieuse attachée à sa terre et à sa famille…

Oui, effectivement. Je suis passée à la paysanne, ce soldat sans grade qu’on ne regarde pas, je crois que je lui ai consacré une place prépondérante, celle qu’elle mérite. J’ai essayé d’exprimer les traditions, de rendre hommage à la femme authentique, puis vint la période des baigneuses avec des fichus sur la tête, à la plage, avec des narguilés, la femme dans un décor intimiste, dans les intérieurs. Ma peinture est un message! Que ça plaise ou pas, que ça vende dans certains pays ou pas, c’est le dernier de mes soucis. Je voulais briser les tabous, réhabiliter le corps, sublimer la féminité.

Les femmes nues avec des fichus, comment situer ce mélange ?

J’ai peint des femmes bien en chair ou même carrément lourdes, des femmes absorbées par leurs grandes responsabilités, assumant le fait qu’elles étaient les vrais piliers de la maison. Le fichu, c’est pour signifier que ça se passe en Orient et pas sur la Côte d’Azur. Ce que je regrette, c’est le remplacement du fichu, ce joli foulard féminin, garni de fleurs ou de boulettes, qui laissait échapper des mèches et ne mutilait pas la beauté de la paysanne, par le port du voile, voire du voile intégral. Le hijab, ce n’est pas moi, en tant que féministe prônant l’épanouissement de la féminité. Moi, j’ai fait les nus au "chèche", car le corps existe et on ne doit pas anéantir sa féminité.

Permettez-moi une question: votre mari est d’accord avec vous? Qu’en est-il de sa famille, de ses parents ?

Mon mari est complètement d’accord, ainsi que son entourage, qui a vécu en Afrique francophone. D’ailleurs, il déplore que la foi s’exprime par la mutilation de la femme et la transfiguration de nos traditions jadis modérées et reflétant notre patrimoine vestimentaire. Les femmes de la Békaa enfantent, donnent la vie à dix mômes, labourent le sol, traient les vaches, cuisinent, préparent " la mouné" pour le stockage de l’hiver, alors que leur mari est avachi toute la journée, occupé à jouer aux cartes ou à paresser. Il ne va pas aux champs, il ne fout rien. La femme a tout sur le dos, elle dresse la table, dispose les mets qu’elle a confectionnés et, pendant que son mari s’empiffre, elle s’installe un peu en retrait, tendant l’oreille pour le service de table. J’ai essayé de sensibiliser ces femmes à leurs droits lésés et j’ai été frappée par leur confiance en leurs capacités et leur vigueur.

Vous ne craignez pas qu’une partie de la communauté musulmane ne voie pas vos déclarations sur le port du voile d’un bon œil ?

Non, je crois plutôt qu’ils, qu’elles attendent de l’artiste, une franchise absolue et une attitude authentique. Étonnamment, ces femmes portant le hijab sont souvent intéressantes, intelligentes, et c’est ce qui est paradoxal. Pour moi, qui suis entière, je ne peux pas comprendre cette duplicité et je préfère que la femme soit libre de disposer de son corps, sans se créer des chaînes. Il ne faut pas mutiler la création de Dieu. La femme est libre d’aimer son corps, d’en être fière et de ne pas en avoir honte.

Vous dites dans vos livres que vous n’êtes pas féministe, mais que vous soutenez les droits de la femme. Justement une femme émancipée n’a pas à mimer l’homme pour être son égale. Qu’en pensez-vous ?

Je ne suis pas une féministe qui fait abstraction du féminin. Prendre soin de son corps n’empêche pas d’être féministe. Les femmes que je peins sont férues de lecture, ce sont des femmes cultivées, qui tiennent souvent un livre à la main. Elles lisent Omar Khayyam, comme vous avez dû le remarquer. Car, si je suis libre, je ne renie pas mes racines. Ce sont des femmes orientales, voluptueuses, qui aiment les beaux intérieurs, indolentes comme des chats. C’est pourquoi vous trouvez près de la femme la tasse de café arabe appelée "chaffé", le chapelet arabe, le narguilé, mais aussi un livre. Quand je me suis rabattue sur la Békaa pour retrouver la simplicité et le naturel, j’ai été très inspirée par les femmes de la plaine.

À la maison, votre mère et votre oncle se parlaient en vers et, quand ils se querellaient, ils le faisaient en vers. On a l’impression que votre exposition fabuleuse au palais Sursock raconte implicitement le dialogue du littéraire et du figuratif, la nostalgie d’un Beyrouth des lumières, la splendeur d’une période disparue.

À la maison, c’étaient des joutes oratoires à longueur de journée et une façon insolite pour nous de découvrir Ronsard, de s’imprégner de Baudelaire et de retenir la poésie de Omar Khayyam, le livre de chevet de ma mère. Ma mère sculptait, faisait de l’escrime, lisait et n’était pas intéressée par les rencontres ou les dîners mondains, bien que mon père fût politicien. À la maison, on était profondément, affectivement francophones et aujourd’hui encore, on reste éminemment imprégnés par la culture et la littérature françaises. Je crois que j’ai exprimé la nostalgie d’un passé somptueux, le raffinement d’une époque, le point de rencontre de l’Orient et de l’Occident, Beyrouth, le paradis perdu !

C’est donc votre mère qui vous a initiée à l’œuvre de Omar Khayyam, qui a fortement inspiré une partie de vos huiles. Comment se faisait-il qu’elle aimait Omar Khayyam, alors qu’elle était essentiellement francophone ?

C’était notre Baudelaire oriental, un grand penseur et un poète épicurien, et puis elle le lisait en français. Papa était bon en arabe. Ma mère, tout en appréciant les trésors de la littérature arabe, les lisait en français. Même la littérature anglophone ne trouvait pas grâce à ses yeux. Quand j’ai choisi l’AUB, elle était outrée. Elle avait peur que je change de style, elle ne jurait que par la langue de Molière. Donc, vers les années 2007/2008, avec le retour d’un certain radicalisme dans le monde, il y a eu cette nouvelle génération de femmes qui, sans relever les mêmes défis que leurs mères, exprimaient leur foi avec des signes extérieurs. Mon inspiration békaienne s’est trouvée comme épuisée. J’avais besoin d’épicurisme. Je me suis tournée vers Omar Khayyam. J’ai alors peint la femme alanguie, en train de fumer son narguilé à même le sol. Je m’étais concentrée auparavant sur l’architecture libanaise, les volets, le fer forgé, les portes. À ce moment-là, je me suis focalisée sur le sol, d’où le fond avec les carreaux en ciment qu’on trouve dans les maisons libanaises.

Et votre mari, originaire de la Békaa, s’est-il senti lésé par votre passion pour Achrafié qui a repris le dessus ?

Non, puisque j’ai été subjuguée par sa région natale, que j’y ai montré de belles valeurs, mis en relief les fées du logis, ces femmes touche-à-tout à qui j’ai consacré une partie de mes œuvres picturales et sur porcelaine. Aujourd’hui, mon amour pour Beyrouth la reine déchue a repris le dessus. Beyrouth, dont j’avais rejeté le côté factice avec l’arrivée d’une classe bling-bling, je la retrouve dans toute sa beauté, couverte de blessures, poignardée à mort et refusant de mourir. Dans ma maison d’Achrafié, j’ai des lustres brisés lors de l’explosion du 4 août que je refuse de réparer. Je ne ferai pas mon deuil avant que l’enquête avance.

"Ma terre n’est pas à vendre", après la guerre de 2006 ou plutôt l’époque de la peinture de la Banlieue-Sud, est-elle loin aujourd’hui ?

C’était en 2006, Israël, la guerre, les atrocités. J’étais avec la Résistance. Avec mon appareil photographique, j’ai été dans la Banlieue-Sud et c’est à cette idée de la Résistance que j’ai dédié "Ma terre n’est pas à vendre". À l’époque, on était braqué seulement contre l’occupation syrienne. Mais on a fini par comprendre. Quel choc! La destruction, les assassinats, la culture permanente de la mort! En un mot, la terrible mainmise iranienne qui me révolte aujourd’hui.

Pour voir l’exposition " Paradis perdu " de Mona Trad Dabaji au palais Sursock, cliquez ici.

Par Carol Ziadé Ajami

Cet article a été originalement publié sur le site de Ici Beyrouth

ARTICLES SIMILAIRES

Le Liban d’hier à demain par Nawaf Salam

Zeina Saleh Kayali

14/01/2025

Lecture 79 : Ketty Rouf, Mère absolument

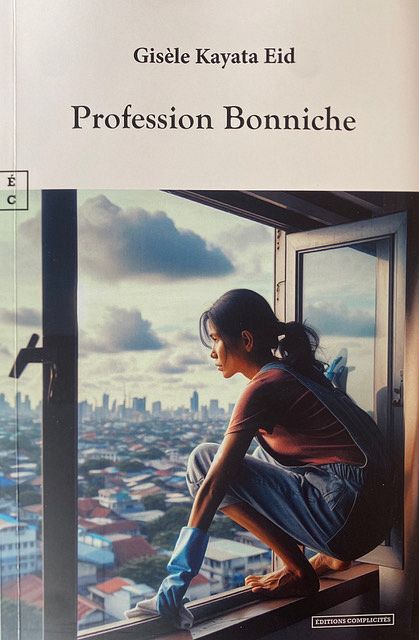

Gisèle Kayata Eid

11/04/2024

Brigitte Labbé et les Goûters philo

Zeina Saleh Kayali

08/04/2024

« Profession Bonniche », la romance pour dire l'indicible

01/04/2024

Lecture 78 : Atlas du Moyen-Orient, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud

Gisèle Kayata Eid

28/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Charif Majdalani

22/03/2024

Lecture 77 : Vent du Nord, Antoine Daher

Gisèle Kayata Eid

13/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Michèle Gharios

09/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Bruno Tabbal

06/03/2024

Lecture 75 : Triste Tigre, Neige Sinno

Gisèle Kayata Eid

29/02/2024