Kabrit : ‘‘Je pense que le but ultime de l’art est de s’exprimer au travers de l’esprit et de l’âme, sans devenir superficiel’’

29/09/2019|Boutros al Ahmar

Le graffiti est une forme d’expression vaste, on a pu s’en rendre compte au travers des entretiens précédents : calligraphie, personnages fantasques, lettrages alambiqués ou d’une simplicité savamment dosée… Mais il est des artistes qui, même confrontés à une telle liberté, ne sauraient s’en contenter. Kabrit, et c’est peut-être le seul au Liban à ce jour, est de ceux-là, lui dont l’art s’éloigne de plus en plus du graffiti classique pour s’ancrer résolument dans un monde irréel, vaporeux, poétique et engagé.

La potion magique

‘‘Je pense que le but ultime de l’art est de s’exprimer au travers de l’esprit et de l’âme, sans devenir superficiel’’, raconte le jeune homme de 25 ans, qui entame sa douzième année en tant que membre de la scène graffiti Beyrouthine. ‘‘Atteindre ce but demande une potion magique faite d’imagination, d’espièglerie, de discipline et de confiance, de spiritualité et de sagesse… Et réunir ces ingrédients peut prendre une vie entière. Je pense donc que mon évolution est très loin d’être achevée. J’ai tendance à changer de style dès que je me sens trop confortable dans ce que je peins, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Et je ne crois pas que mon style puisse être défini précisément, puisque je m’intéresse à diverses formes d’expressions : les lettrages arabes ou latins, les personnages et les paysages, l’animation, le film… Le but ultime serait de parvenir justement à avoir un style reconnaissable quel que soit le médium’’.

Des paroles impressionnantes de profondeur étant donné l’âge de ce touche à tout, mais qui font sens lorsqu’il raconte avoir été très tôt en contact avec Fish, l’un des pionniers du graffiti d’après-guerre à Beyrouth. Kabrit avait alors 13 ans, et commença rapidement à développer son propre style, après s’être inspiré d’influences diverses, qu’il cite avec application : ‘‘L’Odyssée de l’Espace de Kubrick, les bandes dessinées de Moebius, les peintures de Gibran Khalil Gibran, les animation d’Ari, le « jardin des Plaisirs » de Hieronymous Bosch, les esquisses d’Egon Schiele, les lettres d’Asha Oner (graffeur Marseillais), les calligraphies de Shoe's calligraphies, les façades d’Inti (muraliste Chilien dont on peut trouver une œuvre à Hamra)…’’ Ces influences diverses, tant par leurs styles et leurs origines que par leurs époques, et le fait d’avoir commencé très tôt son voyage artistique, ont contribué à faire de Kabrit un artiste protéiforme, et après avoir obtenu son diplôme à l’Alba en 2015, avec une spécialité en cinéma d’animation, il décide de continuer dans cette voie en Irlande puis en France. ‘‘J’ai quitté mon pays pour partir à la recherche d’expériences humaines et culturelles, qui m’ont manqué lors de mes deux dernières années à Beyrouth. La ville m’avait laissé un goût amer, surtout à cause de la crise des ordures et des scandales écologiques qui ont suivi’’.

La résilience et le style

Mais quitter son pays n’empêcha pas le jeune homme de tirer le meilleur d’une situation libanaise catastrophique : ‘‘J’ai tenu bon en m’inspirant de ces choses qui me dégoutaient, comme la surconsommation et la pollution de dimension surréaliste qui en découle. En y réfléchissant, je me suis aperçu que l’idée d’une société qui s’effondre pouvait être vivable, simplement parce que la nature humaine est assez cyclique, et que l’on peut donc espérer retrouver une forme d’harmonie. Ce qui ne veut pas dire que les causes ‘perdues’ doivent être abandonnées. Je me suis enfin rendu compte que nous sommes un peuple résilient, ce qui nous permet de surmonter les obstacles de notre époque. Ça a eu une influence considérable sur mon travail : les mêmes sujets qui étaient auparavant représentés de manière apocalyptique dans mes travaux de l’époque sont à présent moins dramatiques, moins menaçants, ce qui fait mûrir mon travail’’.

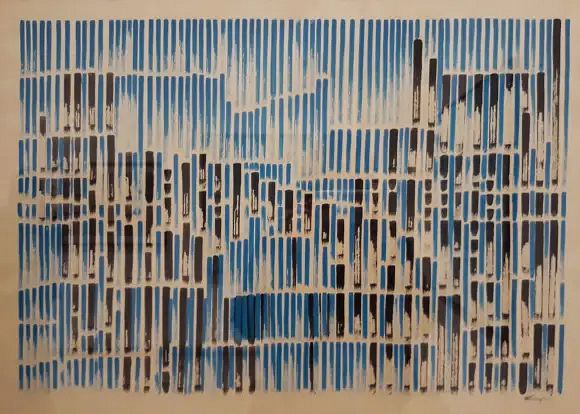

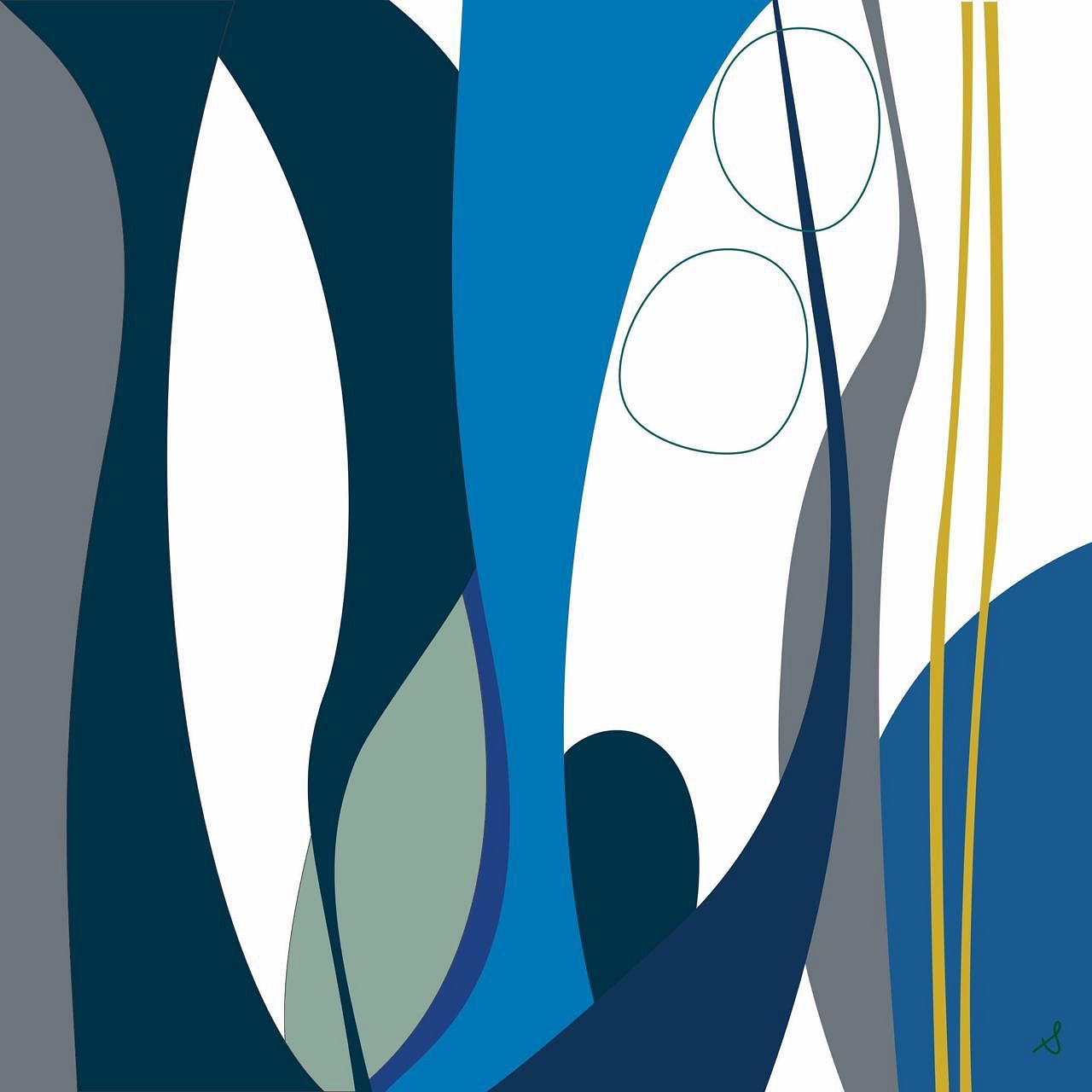

Son travail justement, est en constante évolution. Depuis peu, il s’oriente vers différentes personnifications d’éléments, comme l’Eau ou la Terre, qui s’inscrivent dans des paysages divers, mais il continue également ses représentations d’environnements urbains en miettes, inspirés en grande majorité de Beyrouth (voir photos). ‘‘Beyrouth est unique, avec sa valse incessante entre commotion cérébrale et sérénité, son contraste inhabituel entre les maisons en ruines et les grattes ciels inhabités, qui personnifie le paradoxe de ‘jungle urbaine’’’. Un univers éthéré, reconnaissable en un clin d’œil : des visages souvent apaisés, des fractions de sa ville natale qui semblent flotter vers l’oubli, des messages parsemés ça et là : ‘Old Beirut Matters’, ‘Get back to the Garden’ ou encore ‘H20 PLZ’ inscrit sur une minuscule citerne d’eau perdue dans l’une de ses dernières œuvres que l’on peut voir à Geitawi.

Entre Paris et Beyrouth

Après avoir vécu un an à Dublin, l’artiste pose ses valises à Lyon, en France, où il poursuit ses études d’animation, avant de s’installer à Paris en 2018 une fois son diplôme en poche. La différence majeure entre les scènes graffiti des deux villes le frappe : ‘‘Le dynamisme des graffeurs parisiens m’impressionne toujours autant. Voir les mêmes noms dans le métro ou la rue malgré le nettoyage constant opéré par la mairie ou la RATP me donne l’impression d’être improductif ! Le nombre de tags parfaitement maitrisés, les flops, les pièces rapides… Écrire mon nom aux côtés de telles personnes me donne l’impression de faire partie d’une immense communauté ‘underground’, qui communique au travers d’inscriptions sur les murs… Ça doit paraître mystérieux et un peu étrange d’un point de vue extérieur’’.

Et bien évidemment, le point de vue de l’artiste sur la scène graffiti de sa ville natale est fort différent : ‘‘A Beyrouth, je suis moins impressionné par les tags et les flops, comme la plupart de mes pairs. C’est surtout parce que la ville est déjà saturée d’urbanisation sauvage, et que le vandalisme pur ne se justifie pas dès lors que les habitants et les autorités sont en général plutôt laxistes concernant la peinture de rue : Si quelqu’un t’autorise à peindre sur son mur, le moins que tu puisses faire c’est d’y laisser quelque chose d’esthétique, de la manière qui te semble correspondre le mieux’’. D’où son changement d’approche quant à son environnement natal. ‘‘J’ai grandi dans cette ville, et le sentiment d’harmonie et de synchronisation avec l’espace environnant y est très profond, c’est pourquoi j’ai commencé à le respecter davantage. J’ai délaissé les murs en bord d’autoroute pour me concentrer sur les petites rues, en essayant de m’adapter aux surfaces et à ce qui m’entoure. Récemment, j’ai recouvert un mur sur lequel j’avais taggé de nombreux messages agressifs voici des années après l’arrestation arbitraire d’une amie. Pendant que je recouvrais le mur en question, un voisin qui m’observait m’a dit que les couleurs étaient agréables à regarder, et ce genre de réactions m’encourage à peindre autant que possible. Il y a certaines choses que la plupart des gens apprécient : la paix, certaines combinaisons de notes de musique ou de couleurs, et c’est ça qu’on doit continuer à faire. Je n’ai plus envie d’imposer mes envies de vandalisme aux autres. Je préfère choisir mon spot en me basant sur la visibilité du mur dans sa rue, sur l’atmosphère du quartier, et sur le message que je souhaite faire passer, et réaliser quelque chose qui plaise, en interagissant avec les habitants. Les habitants d’une ville sont les plus affectés par le graffiti qu’on peut y trouver, et ici les gens sont en général plus que satisfaits de voir des couleurs couvrir les impacts de balles’’.

Responsabilité collective

Lorsqu’on l’écoute parler, Kabrit dégage en permanence une sorte d’optimisme et de positivité contagieuse, mais cela ne l’empêche pas d’avoir un regard critique sur sa passion et d’assumer les obligations qui incombent selon lui aux graffeurs Libanais : ‘‘En tant que graffeurs locaux, peindre la rue est notre manière de nous la réapproprier. Mais cette liberté peut être mise en danger, si trop de gens se lancent dans le graffiti sans prendre le temps de s’entrainer, ou décident de se cantonner aux tags dépourvus d’esthétisme… Ils risquent de nuire à la légitimité de ceux qui souhaitent réellement embellir la ville. Et autre chose : le talent des graffeurs Beyrouthins a énormément évolué dans la dernière décennie, faisant de la scène une des plus dynamiques de toute la région. Ça devrait pouvoir donner lieu à des collaborations incroyables. Mais il reste des problèmes de communication entre certains artistes, de banales incompréhensions mutuelles qui affaiblissent l’ensemble. Je crois qu’il est temps pour nous tous de faire des choix décisifs si l’on veut continuer à profiter de cette extraordinaire liberté qui est la nôtre : est-ce que l’on veut une scène compétitive, avec des problèmes d’argent et d’égo qui se multiplient ? Ou plutôt une solidarité et une complicité qui pourrait participer à façonner une scène iconique dans le monde tout en aidant à guérir certains traumatismes sociaux causés par le confessionnalisme et la guerre ? Je ne pense pas que Beyrouth doit suivre le chemin malheureux des autres scènes de street art. Elle mérite mieux’’.

C’est sur ces mots que se termine notre entretien, et notre série sur le graffiti Beyrouthin. Des mots à la fois porteurs d’espoirs mais qui traduisent aussi une conscience aigüe des risques qui attendent les artistes au cours des prochaines années. En attendant, malgré la situation politique et économique du pays et de la région, malgré les mésententes, l’ignorance, le coût du matériel, le marché du travail et d’autres facteurs, les graffeurs beyrouthins poursuivent leur quête de couleurs, transformant à leurs frais des quartiers entiers, loin des caméras et des récupérations politiciennes. Ces jeunes artistes chiites, chrétiens, sunnites ou druzes arpentent les rues d’une bonne partie de leur ville, à la recherche du prochain mur, du prochain message, de la prochaine façade, qui contribuera à faire de Beyrouth une exception culturelle, un joyau du street art, une oasis d’expression libre et multicolore.

Website : www.kabrit.org

Instagram : Kabrit.961

A propos de l'auteur Boutros al Ahmar |

ARTICLES SIMILAIRES

L’univers onirique de Yolande Naufal à Chaos Art Gallery

09/04/2024

À la découverte des « Murmures de la nature » de Ghassan Zard à la Galerie Tanit

Garance Fontenette

28/03/2024

Espaces en évolution: l’art de Nadim Karam

28/03/2024

Oumaya Alieh Soubra, Puissante et Inspirante

Brigitte Labbé

27/03/2024

Bassam Geitani nous emmène « Dans le creux du chaos » à la Galerie Janine Rubeiz

Garance Fontenette

22/03/2024

Je vous écris du Caire : Inauguration de la galerie d’Art Al-Mashhad

Léa Samara

14/03/2024

Mona Nahleh explore les « réalités parallèles » à la galerie Maya Art Space

Garance Fontenette

13/03/2024

PLONGEZ-VOUS DANS LES PAGES DU AC #599

Myriam Nasr Shuman

07/03/2024

Collaboration entre Artists of Beirut et l’entreprise française Inaltera

Garance Fontenette

04/03/2024

Vente de la collection de Nada Takla

Garance Fontenette

29/02/2024