Après des études supérieures en histoire et en arts plastiques à Paris, Rasha Slim, se lance dans le journalisme dans la Ville Lumière. Par fantaisie et pour se démarquer de l’héritage intellectuel de sa famille, elle choisit un nom de plume, Rasha al-Ameer, et entame une carrière d’écrivaine. En 1990, elle fonde avec son frère martyr, le linguiste, journaliste et philologue Lokman Slim, une maison d’édition, Dar al-Jadeed, qui publie les hommes et femmes de lettres arabes, parfois en version bilingue.

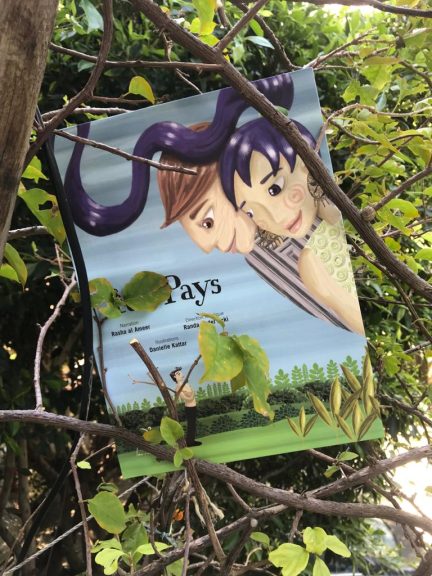

Sous la férule d’un imam et savant, elle suit une initiation en théologie, perfectionne sa langue arabe classique et approfondit sa connaissance de l’œuvre poétique du poète Al-Mutannabi. Rasha al-Ameer écrit trois livres et traduit deux ouvrages. Son premier roman, Le dernier jour, Confession d’un imam (Yawm al-Dîne), est édité par plusieurs maisons d’édition arabes dont Dar al-Jadid, avant d’être traduit en français par Youssef Siddik et publié chez Sindbad, Actes Sud. Il est également traduit en anglais et en italien. La critique littéraire Marcia Lynx Qualey note que "la langue arabe classique de l’écrivaine et éditrice confère une saveur spéciale à l’exposé de sujets brûlants comme le sexe, la religion, la politique et la célébrité" développés dans le livre. Rasha al-Ameer, rédige également un conte allégorique pour enfants, Petit Pays, et un traité de langue intitulé Kitab al-Hamza, véritable conte ludique, qui joint l’utile à l’agréable. En novembre 2021, elle reçoit le prix Voltaire décerné par l’Union internationale des éditeurs au titre de cofondatrice de Dar al-Jadid avec son frère martyr, Lokman Slim. La même année, elle obtient, du Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi, le prix Sheikh Zayed Book Award qui récompense sa maison d’édition.

Vous êtes à la tête des éditions Dar al-Jadeed, vous vous occupez du centre de documentation et de recherches Umam et vous écrivez. Comment vous organisez-vous pour gérer ces multiples tâches?

En fait, Monica et son équipe s’occupent de la mémoire de la guerre, des archives et de la fondation Lokman Slim. On se partage les tâches. Je m’occupe aussi de la fondation Lokman Slim et de Dar al-Jadid, avec mon équipe. On travaille ensemble, mais indépendamment les unes des autres. Monica a travaillé sur des thèmes très politisés avec Lokman, comme les prisons, Sabra et Chatila, les prisons de Palmyre. Là, elle prépare quelque chose d’extrêmement intéressant sur Studio Baalbeck. C’est une femme admirable, très courageuse et très persévérante.

Quand j’ai interviewé votre mère, la grande Salma Merchak, elle s’éclipsait complètement pour parler de vous, de Monica Borgmann, de votre frère martyr, de feu votre père, l’ex-député. Vous avez la même réaction en orientant la discussion sur l’apport des autres membres de la famille. Parlons de vous aujourd’hui.

Je n’aime pas parler de moi, ni étaler mon curriculum vitae, comme s’il s’agissait d’une suite d’exploits. Ma valeur tient uniquement dans ma dimension humaine. De plus, nous avons vécu une expérience tragique et je ne m’appartiens plus. Ce qui me préoccupe actuellement, c’est la situation alarmante et désastreuse du Liban, de l’Irak, du Yémen, de la Syrie, du Soudan. Toute la région est plongée dans l’obscurité la plus totale. Et le pire, c’est le sentiment d’étrangeté qui nous ronge. Je me sens étrangère dans mon pays, dans ma ville et à fortiori dans mon quartier, puisque je ne partage plus les mêmes valeurs que mon entourage ni leur culture. Je me sens étrangère dans ma culture, dans mon histoire et je déplore la manière dont l’histoire du Liban est racontée. C’est l’histoire écrite par les dominants, les victorieux. Malheureusement, notre pays se limite au toit qui nous abrite. Le Liban est vidé de ses enfants. La Syrie aussi. Les vrais Libanais sont ceux qui n’habitent plus ce pays, qui sont partis lutter pour gagner leur pain à la sueur de leur front, dégoûtés par l’occupation et la gabegie. Les vrais Soudanais se sentent impuissants dans leur propre pays et s’expatrient. Pourquoi n’arrivons-nous pas à construire notre pays? Sommes-nous des forces destructrices? Voilà pourquoi seul le travail peut nous sauver. Sans le travail, le pays n’existe plus.

Vous vous sentez étrangère, "ailleurs", mais en même temps, vous travaillez pour le Liban à votre échelle. Vos critères d’exigence sont les mêmes dans la maison d’édition que vous dirigez. Activiste à temps complet, vous ne chômez pas.

Je crois seulement dans des valeurs comme le travail, le courage, la persévérance et la patience. Nos petites vies ne pourront pas voir la lumière qui surgira certainement un jour. Lokman était quelqu’un qui se battait pour la renaissance. Tout le monde sait que ces pays, projetés dans le chaos, ne nous appartiennent pas. Le tableau est très sombre, partout dans cette région, et même en France. Il y a une guerre, qui refuse de se dire mondiale, mais qui ne l’en est pas moins.

Où en est la justice dans l’enquête sur l’assassinat de Lokman Slim, le martyr de la souveraineté et de la parole libre? L’Organisation des nations unies, les diplomates, la société internationale essaient-ils de faire bouger les choses?

Au niveau de la justice pour les victimes du port, quelles sont les avancées? Aucune. Au niveau de la justice pour Lokman, il n’y en a pratiquement pas non plus. "Ils" expriment leur compassion, écrivent des lettres, montrent un soutien qui ne se traduit pas politiquement. C’est juste un baume sur les blessures qui ne nous fait pas avancer. Notre pays est en train de sombrer. Et beaucoup d’autres pays sont plongés dans les tourments. "Ils" répètent: réagissez et on vous soutiendra. Mais on déploie tous les efforts possibles, en vain. Il y a un Parlement, un Premier ministre, mais pas de justice, même si les juges sont là, en tant que fonctionnaires de l’État. Il ne reste du pays que son squelette. Il n’y a aucune volonté politique de vouloir le recréer. Il y a eu la décision américaine de se retirer de l’Afghanistan et de l’Irak, puis la décision de la guerre en Europe. Si on choisit la date butoir de 2019, on remarque que cette région a fait son choix. Elle est régie par des dictateurs. La guerre en Ukraine a des résonances au Moyen-Orient. C’est un sujet plus brûlant que toutes nos calamités libanaises. Trouver des solutions pour l’Europe est plus important que tout le reste. Et le Liban? Un petit pays malchanceux, entouré d’ennemis, subissant le joug de ses ennemis intérieurs, des hors-la-loi qui ne veulent ni de lui ni de la justice. S’ils possédaient un brin d’éthique, nous n’en serions pas là. Tant que le politique et la politique sont paralysés dans cette région immense qui commence en Afghanistan et se termine au Yémen, il n’y aura aucun changement au Liban.

Vous vivez parmi vos ennemis politiques. Êtes-vous, à Dieu ne plaise, menacée?

Le pays en entier est menacé, occupé. Il n’y a pas d’État. Il y a des prisons, des assassins, des voleurs. C’est un pays très difficile. Mais nous ne partirons pas, nous ne les laisserons pas avoir le dernier mot, jamais. Nous avons un jardin à fleurir, des livres à éditer et à écrire. Nous ne nous transformerons pas en assassins pour prendre notre revanche. Moi, je refuse leur logique. Nous sommes là avec notre éthique.

Projetez-vous d’écrire la biographie de votre frère, le martyr Lokman Slim?

J’y pense. En fait, j’avais beaucoup de projets d’écriture. Actuellement, ils sont suspendus. J’avais un roman en chantier. J’y reviendrai un jour. Pour l’instant, j’attends que ça se décante. Depuis que Lokman a été assassiné, on essaie de continuer. Depuis l’assassinat de Hariri en 2005, il n’y a plus de justice. Le gouvernement libanais n’a pas pu faire grand-chose à la suite de ce cataclysme. Le Tribunal spécial pour le Liban a traîné les pieds avant de proclamer son verdict, lequel a été complètement occulté. Les tueurs ont refusé de le lire et de remettre les condamnés. On sait évidemment qui a tué Hariri. Il y a un verdict de 700 pages que personne n’a voulu lire. Aujourd’hui, il y a la double explosion du port. Mais on interdit au juge d’utiliser les renseignements dont il dispose. La loi du silence règne dans ce pays et on essaie de voir comment construire un État de droit. On travaillera en silence et on verra.

Est-il possible de faire le deuil sans justice?

Vous ne parlez pas à une vivante. Je suis à demi-morte. Je me demande parfois pourquoi rester dans ce pays, dans cette maison? Mon chagrin est incommensurable. La blessure ne va pas se cicatriser. Le chagrin de ma mère me tue. A son âge, au lieu de vivre une retraite sereine, elle voit une partie d’elle-même assassinée, enterrée. Les politiques de Macron, d’Obama et d’MBS suivent leurs intérêts; ils ont décidé de se réconcilier avec les assassins. C’est nous qui payons les frais, la minorité qui reste et qui rejoint la communauté des errants. On nous poignarde, car il n’est pas de douleur plus grande que d’accepter de vivre avec les meurtriers de son frère, ou de sa mère. Monica et moi, nous travaillons sur la nécessité absolue de sensibiliser les gens à l’importance primordiale de la justice.

Vous avez découvert votre penchant pour l’écriture à un âge précoce ou est-ce une tradition qu’on perpétue, quand on naît entouré.e de livres, qu’on grandit avec l’odeur du papier, tenace comme celle d’une galette de thym?

J’ai toujours aimé écrire et un jour, j’ai pris la décision de rédiger un roman. D’abord, j’ai voulu écrire en français, puis j’ai décidé que ce serait en arabe. Journaliste à Dar An-Nahar International et Al-Watan-al-Arabi à Paris, j’ai voulu passer au roman tout court. J’ai donc écrit, en arabe, Le dernier jour, confessions d’un imam, lequel a été traduit en français, en anglais et en italien. Puis, un conte pour enfants, représentant une allégorie du Liban. Et, comme j’avais envie d’expliquer une règle de grammaire, j’ai écrit un troisième livre. Le champ de l’écriture est immense. Ce n’est pas seulement de la poésie ou de la littérature. L’important, c’est d’avoir quelque chose à dire. L’écriture, c’est lutter contre soi, organiser ses idées. C’est aussi se démarquer par un style. A la maison, nous avons vécu et grandi avec les livres. Mais cela ne m’a pas empêchée de tester mes autres talents. Je voulais être professeure de gymnastique, jouer de la guitare. Je me suis essayée au piano et au chant, mais je n’ai pas une très belle voix. De même, j’aime beaucoup la danse. En fait, j’ai refusé d’être modelée par mon héritage, même indirectement. J’ai toujours cherché la vraie version de moi-même.

Quel est votre prochain projet?

Mon prochain projet, ou mon rêve, est de m’accorder des plages de calme, de faire baisser d’un cran toutes ces tensions, voire de ne rien faire ou de vivre doucement, loin de toute forme de violence. L’écriture sollicite une grande tension, l’édition également. J’ai besoin de me réconcilier avec moi-même et avec le monde. Actuellement, je suis en colère contre le monde. Je lui reproche sa violence, sa cruauté, ses guerres. Ce qui reste de nous, "ceux" qui restent de nous, ce sont nos écrivains, nos artistes, nos penseurs, nos peintres libanais, nos compositeurs, nos savants, nos musiciens. La majorité des politiciens, depuis le joug ottoman jusqu’à l’édification du Grand-Liban, ne sont cités dans les livres d’histoire que pour mentionner leurs crimes. Quelle gloire tirent-ils du fait de faucher des vies humaines? Je suis toujours du côté des vaincus, des rêveurs.

Par Carol Ziadé Ajami

Cet article a été originalement publié sur le site Ici Beyrouth

ARTICLES SIMILAIRES

Lecture 79 : Ketty Rouf, Mère absolument

Gisèle Kayata Eid

11/04/2024

Brigitte Labbé et les Goûters philo

Zeina Saleh Kayali

08/04/2024

« Profession Bonniche », la romance pour dire l'indicible

01/04/2024

Lecture 78 : Atlas du Moyen-Orient, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud

Gisèle Kayata Eid

28/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Charif Majdalani

22/03/2024

Lecture 77 : Vent du Nord, Antoine Daher

Gisèle Kayata Eid

13/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Michèle Gharios

09/03/2024

Ouvrages rangés, à déranger : Le choix de Bruno Tabbal

06/03/2024

Lecture 75 : Triste Tigre, Neige Sinno

Gisèle Kayata Eid

29/02/2024

Les brésiliens-libanais au Liban

28/02/2024