"Un cèdre du Liban est tombé" : Shafic Abboud, à travers les yeux de Claude Lemand

27/03/2025|Léa Samara

À Art Paris 2025, une rétrospective exceptionnelle rend hommage à l’un des plus grands peintres libanais du XXe siècle. Mais derrière l’œuvre, il y a l’homme. Et derrière l’homme, un témoin, un ami, un passeur : Claude Lemand. Dans cette exposition comme dans cet article, c’est Abboud vu par Lemand qui se donne à lire, se recompose, se transfigure.

Une rencontre fondatrice : naissance d’une amitié picturale

C’est en 1969 que Claude Lemand découvre pour la première fois la peinture de Shafic Abboud, dans l’exposition La Fille Lumière, à la galerie Dar El Fan de Beyrouth. Il se souvient encore du choc esthétique, du souffle reçu. « Je pense que l’on peut dater mon premier éblouissement pictural de cette rencontre », écrira-t-il plus tard. Ce moment inaugural scelle à distance une relation qui, bien des années plus tard, deviendra l’un des compagnonnages les plus féconds de l’histoire de l’art libanais moderne.

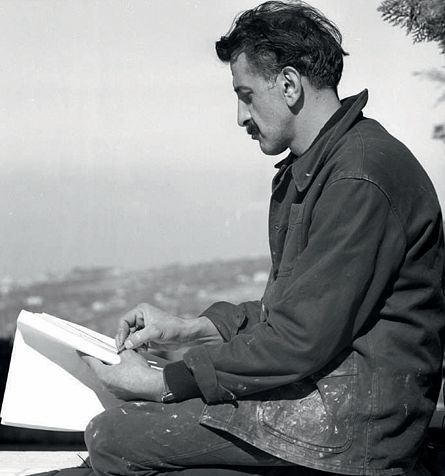

Abboud, né en 1926 dans le village de Mhaydsé, arrive à Paris en 1947 après avoir cédé à l’irrépressible appel de la peinture, malgré les exigences paternelles d’une carrière d’ingénieur. C’est dans la capitale française qu’il va déployer son œuvre, en fidèle résident du 14e arrondissement, non loin du parc Montsouris – cet îlot végétal qui deviendra, bien plus tard, le théâtre de son dernier adieu. Mais Abboud n’a jamais quitté le Liban. Ou plutôt, le Liban ne l’a jamais quitté. « Il était 100 % libanais, 100 % français, 100 % universel », résume Claude Lemand.

Le Liban intérieur : une enfance transfigurée

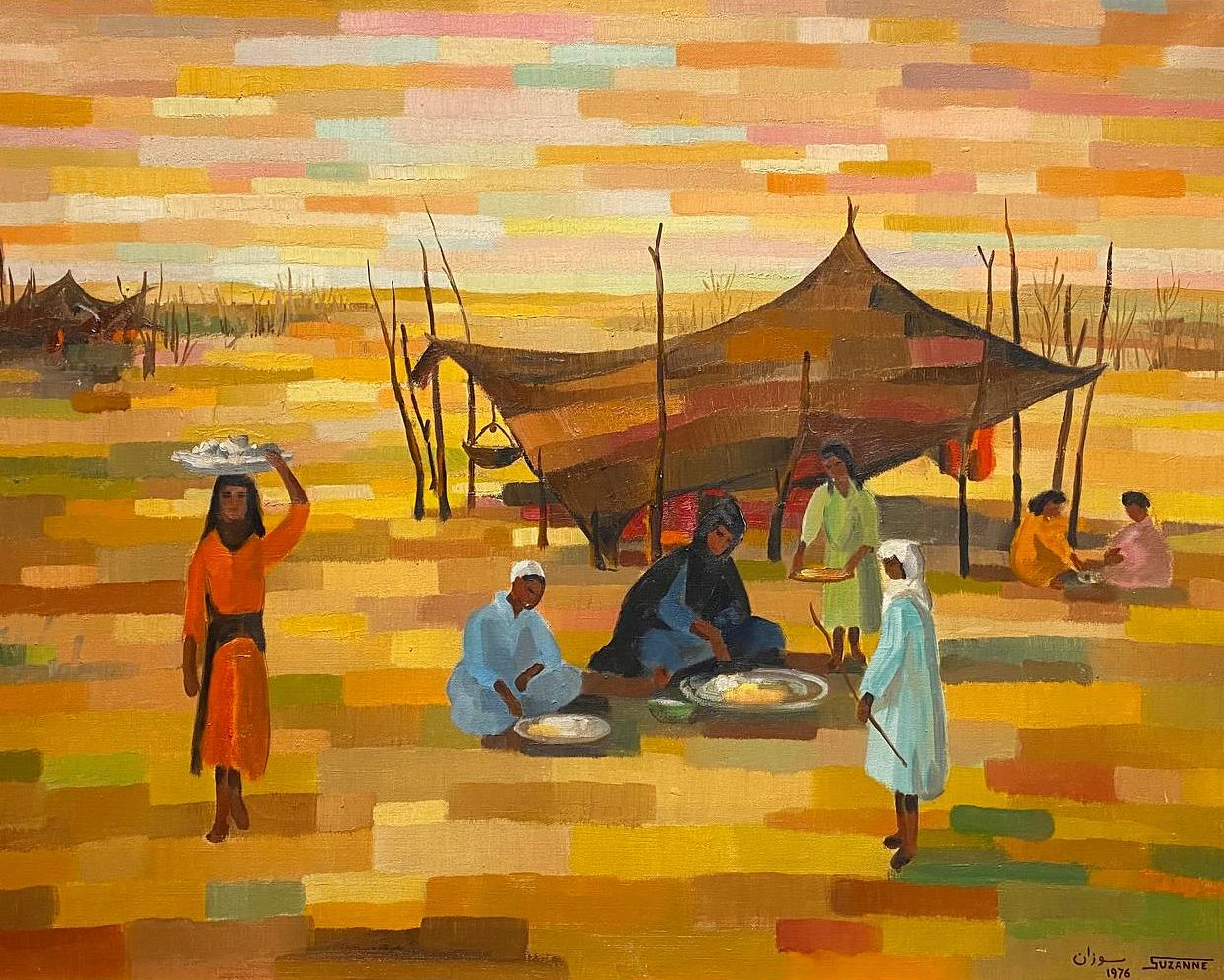

Dans le regard de Claude Lemand, l’œuvre d’Abboud est avant tout une chambre d’échos : celle de la lumière du Levant, des récits populaires transmis par sa grand-mère conteuse, des processions d’icônes byzantines dans les églises orthodoxes du Mont Liban, du Sundûq al-Firjé – ces boîtes magiques où les images défilaient sous les yeux émerveillés des enfants. Cette enfance enchantée, Abboud ne cessera de la réinventer dans ses toiles, non par nostalgie, mais par fidélité son iconostase, et à une source originelle.

Il rêve un jour de publier un recueil des contes de sa grand-mère illustré par lui-même. Il ne le fera pas. Mais chaque toile est une tentative, un éclat de ce recueil manqué. Il peint des femmes, des paysages, des objets du quotidien, comme autant de fragments d’un monde disparu mais réactivé par la couleur, par la forme, par la lumière. « Jusqu’à la fin de sa vie, il est resté attaché au thème de la femme éternelle », confie Claude Lemand. La figure féminine, dans l’œuvre d’Abboud, n’est pas un motif mais une icône transfigurée : c’est l’Eve universelle, la Vie faite corps. Elle rayonne, elle éclaire. Elle transcende. Dans certaines toiles, elle devient lumière. Dans d’autres, elle devient couleur.

Shafic Abboud, Déshabillage printanier, 1979. Huile sur toile, 100 x 81 cm. © Succession Shafic Abboud.

Shafic Abboud, Déshabillage printanier, 1979. Huile sur toile, 100 x 81 cm. © Succession Shafic Abboud.

L’épreuve de l’abstraction : la tentation du silence et le retour au visible

Abboud s’est formé dans le sillage de Nicolas de Staël et de Pierre Bonnard. Du premier, il a hérité la densité de la matière, la structuration par aplats, le refus de l’anecdote. Du second, il a retenu la tendresse des intérieurs, le frémissement sensuel de la lumière sur la peau et les tissus, l’élan vital du pinceau. Mais il a surtout trouvé sa propre voie, dans une lutte constante contre les dogmes.

En 1964, choqué par la victoire de Rauschenberg à la Biennale de Venise, il quitte Paris et retourne au Liban avec sa fille Christine. Là, il réintroduit la figuration dans son abstraction, et élabore ce style transfiguratif qui deviendra sa signature. Il peint « à partir de la mémoire, jamais à partir de photos ». Les corps sont inventés, recomposés.

Claude Lemand insiste sur le fait qu’Abboud ne s’est jamais satisfait d’une simple figuration ni d’une abstraction dogmatique. Il visait ce que Claude Lemand appelle la “transfiguration”: un au-delà du visible, une fusion entre souvenir, émotion et matière. Il ne peignait pas ce qu’il voyait, mais ce qu’il ressentait à travers ce qu’il avait vu, aimé, perdu. L’image devenait passage, voile, seuil. Il commençait parfois une toile avec une silhouette, qui s’effaçait au fil des couches, jusqu’à devenir pur paysage. Le tableau Silhouette, transformé en icône lumineuse, en est l’exemple saisissant. Comme chez Bonnard ou chez certains Matisse tardifs, l’enjeu n’est pas de reproduire, mais de réinventer. De transposer. D’élever. Abboud ne travaillait pas à partir de photographies. Il se souvenait. Il recomposait. Il sublimait.

Claude Lemand : le gardien d’un feu fragile

Il faut attendre 1997 pour que Claude Lemand devienne officiellement le galeriste d’Abboud. Mais leur amitié, elle, est bien antérieure. À partir de cette date, Lemand va tout faire pour soutenir l’artiste, malgré les crises du marché, malgré la maladie, malgré les doutes. Il achète ses œuvres, les expose, les défend. Il recueille ses confidences, ses angoisses, ses projets. Et surtout, il tient une promesse : celle de publier sa première monographie (en 2006) et de lui organiser une grande rétrospective à l’IMA (en 2011), après que cette même institution eut renoncé à la faire de son vivant. En 2018, alors que le musée de l’IMA ne possédait qu’une seule peinture de Shafic Abboud, Claude et France Lemand lui feront une immense donation.

En parallèle de sa peinture, Abboud a exploré de nombreux médiums : la tapisserie, qu’il avait apprise au Liban auprès de Sami Karkabi, la céramique (notamment en collaboration avec Gérard et Marie Khoury à Aix-en-Provence), le tissage, mais aussi la gravure, la sérigraphie ou la lithographie. Il a même réalisé des œuvres murales mêlant céramique et tapisserie, ou encore des assiettes “bleu d’Ispahan”. Cette diversité témoigne d’un geste artistique profondément incarné, où la matière est toujours un prolongement du sensible.

« C’est un homme qui ne se contentait pas de répéter les tableaux qui avaient marché », souligne Lemand. « Il doutait toujours. Il cherchait. Il avançait. » Abboud savait que son œuvre compterait dans l’histoire de l’art, mais il laissait le soin à l’avenir de le confirmer. Claude, en retour, lui offre ce que peu de galeristes offrent à un artiste en fin de vie : une fidélité sans marchandage, une loyauté sans arrière-pensée, un respect profond de l’œuvre et de l’homme.

Shafic Abboud, Elle dit J’avais des chaussures rouges, 1983. Huile sur toile, 100 x 81 cm. © Succession Shafic Abboud.

Shafic Abboud, Elle dit J’avais des chaussures rouges, 1983. Huile sur toile, 100 x 81 cm. © Succession Shafic Abboud.

La dernière lumière : l’ultime œuvre, l’ultime adieu

En 2003, Abboud ne peut plus peindre. Sa main droite est paralysée. Il demande pourtant à Lemand d’organiser une dernière exposition, composée de 106 petites peintures réalisées entre 1955 et 2002. Quatre mois plus tard, il s’éteint, le 8 avril 2004.

Claude Lemand organise une cérémonie intime sous les cèdres du parc Montsouris. « Un cèdre du Liban est tombé », dira-t-il. Cette formule, devenue incantation, scelle le lien entre le lieu et l’homme, entre la France et le Liban, entre l’arbre et l’artiste. « Tu pars, mais ton œuvre demeure, éclats de lumière et de vie. »

Faire mémoire : l’ambition d’un projet vivant

Depuis la mort de Shafic Abboud, Claude Lemand n’a cessé de faire vivre son œuvre. Avec le soutien indéfectible de Christine Abboud, qui travaille inlassablement depuis 20 ans à la constitution d’un corpus cohérent et rigoureux : le catalogue raisonné de l’œuvre entière, qu’elle a prévu de publier en 2026, année du centenaire de la naissance de son père. Elle rassemble les archives et les met à la disposition des chercheurs, elle identifie les œuvres, reconstitue les cycles. Christine et Claude refusent la spéculation et privilégient les institutions, les fondations, les musées. Ils veulent « éviter que des œuvres majeures finissent en lots anonymes dans une vente aux enchères ».

Sa galerie, désormais accessible uniquement sur rendez-vous, reçoit chercheurs, conservateurs, collectionneurs. Il consacre toute son énergie à quelques artistes fondamentaux – dont Shafic Abboud, qu’il considère comme une « clé de lecture » du monde arabe moderne.

En parallèle, il prépare avec Christine Abboud plusieurs projets : une sculpture monumentale d’après une maquette d’Abboud, à ériger au parc Montsouris ; une grande rétrospective au Musée Sursock de Beyrouth ; une exposition comparative Abboud–Bonnard, initiée par le Musée d’Orsay. Et surtout, il rêve de musées à travers le monde où les œuvres transfiguratives de Shafic Abboud pourront dialoguer avec des millions de visiteurs, témoins d’un art à la fois si personnel et si universel.

À travers le regard de Claude Lemand, Shafic Abboud cesse d’être un nom dans une monographie. Il devient ce qu’il a toujours été : un poète de la couleur, un sculpteur de lumière, un conteur sans récit. Et Lemand, son dernier ami, son dernier témoin, devient à son tour un personnage de cette œuvre. Aidé par Christine Abboud, il est le narrateur fidèle, le scribe attentif, le veilleur.

À Art Paris 2025, sous la verrière du Grand Palais, les toiles de Shafic Abboud parleront à voix basse. Elles raconteront une histoire d’amour, d’exil, de création. Une histoire qui continue.

Shafic Abboud, Silhouettes, 2002. Huile sur toile, 110 x 105 cm. © Succession Shafic Abboud.

Shafic Abboud, Silhouettes, 2002. Huile sur toile, 110 x 105 cm. © Succession Shafic Abboud.

ARTICLES SIMILAIRES

“Where do I go?” : photographier l’hérédité de la destruction

Briac Saint Loubert Bié

18/04/2025

Peindre, transmettre, résister : Histoires de femmes à la galerie Gezairi

Mathilde Lamy de la Chapelle

17/04/2025

Embodied Realities : le corps comme force créatrice et puissance réparatrice

Briac Saint Loubert Bié

15/04/2025

Mounira Al-Solh réincarne le mythe dans notre temporalité

Briac Saint Loubert Bié

14/04/2025

« Mais fichez-nous la paix » à l’Institut français

Mathilde Lamy de la Chapelle

09/04/2025

Randa Ali Ahmad nous invite à interroger nos propres liens à l’espace et au temps

07/04/2025

Déstabiliser le regard et explorer les croyances ancestrales avec Ramzi Mallat

Mathilde Lamy de la Chapelle

03/04/2025

Art Paris 2025

03/04/2025

« Baobab: The tree of life » ou le récit d’une contemplation

Mathilde Lamy de la Chapelle

27/03/2025

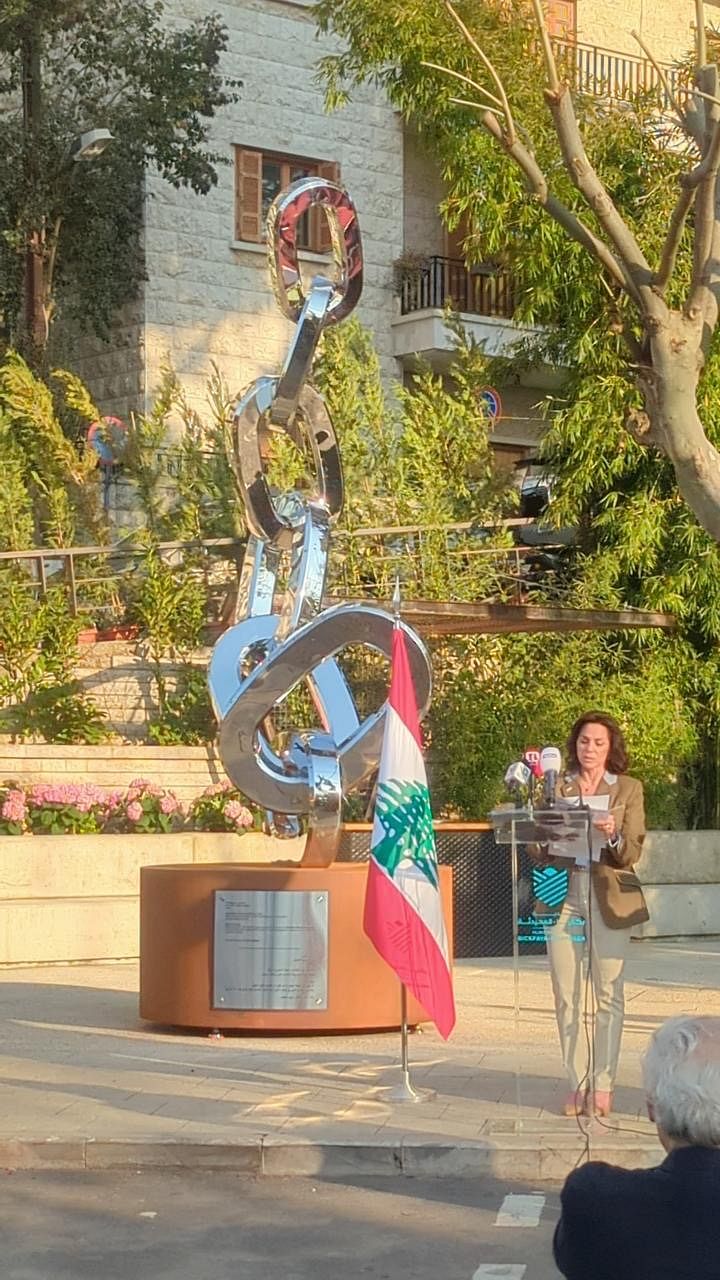

La sculpture "Liaison" au coeur de Bickfaya

16/03/2025