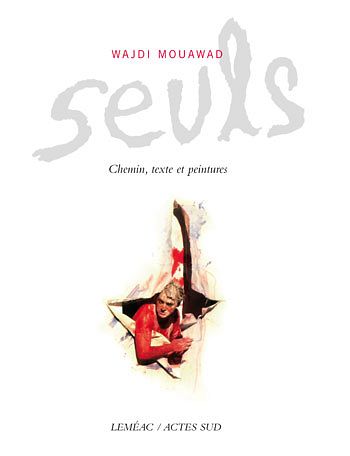

Entre Amnistie et Amnésie : L’obsession du nostos dans Seuls de Wajdi Mouawad

31/01/2025|Carole Medawar

Dans le cadre de notre Dossier "Entre Amnistie et Amnésie, où est passé le souvenir de notre guerre civile", nous publions des témoignages, mais aussi des articles, études, essais, publications sur ce sujet.

L’obsession du nostos dans Seuls de Wajdi Mouawad Par Professeure Carole Medawar

La dramaturgie de Wajdi Mouawad lève le voile sur une blessure lancinante, un obus dans le cœur ardu à déloger. Sur un canevas morcelé et une scène alimentée de réitérations nostalgiques, Seuls retrace le malaise du personnage, Harwan, hanté par un passé qui ressurgit de manière acerbe. Le protagoniste ressasse en effet la déchirure et la perte identitaire, causées par la Guerre civile libanaise et le fatal exil à Montréal, dont il impute la faute à son père. Dans cet article, Professeure Carole Medawar analyse Seuls comme l’un des palimpsestes mouawadiens d’une expulsion du giron et d’un incoercible retour (nostos) aux sources. Une lecture psychanalytique de l’odyssée intérieure de Harwan révèle un Moi-peau angoissé. Afin d’émousser la culpabilité œdipienne et de fuir l’hostilité ambiante, le protagoniste se retire au sein de sa chambre-coma, qui prend les dimensions d’un musée. Dans une perspective schopenhauerienne, le chemin artistique restitué par Harwan oblitère l’obsessionnel et nie la souffrance du vouloir-vivre.

Pourquoi as-tu brisé ce fil / où mon âme amarrée était au repos ? […] Tu devais savoir pourtant que cela est dur, / très dur d’être arraché à son pays, / mais plus dur encore d’être arraché à son enfance. (Mouawad, 2009, 91)

Les vicissitudes de l’expatriation raniment souvent des images-souvenirs, tapies dans les méandres de la mémoire. « Je ne sais pas si c’est un signe ou une torture / Cette voix dans mon enfance comme une pomme », écrit Georges Schehadé (43). Loin de consoler le désorienté, la réminiscence des vergers de l’enfance ne peut qu’acérer son déchirement : « le vert paradis des amours enfantines » (Baudelaire, 95) se consume en absence. Ces ombres obsessionnelles hèlent Harwan, protagoniste de Seuls, pièce de théâtre à caractère autobiographique[1] de Wajdi Mouawad. Arraché à son pays natal, le Liban, à son village, Deir-el-Qamar, Harwan émigre avec sa famille à Montréal, afin de fuir les ravages de la Guerre civile qui éclate en 1975. Désaxé, acculé à l’ailleurs, il ressent une vive nostalgie, définie par Heidegger comme la « douleur que […] cause la proximité du lointain » (1980, 125). La séparation d’avec la terre-mère se voit imputée au père dont la décision arbitraire scarifie le parcours existentiel du fils. Car l’exil, comme la guerre, constituent autant d’assauts de l’individualité : ils ouvrent des brèches identitaires difficiles à colmater. Aussi le métissage de Harwan se heurte-t-il à un échec, d’autant que le passé le hante. Le solo polyphonique, où le dramaturge conjugue intentionnellement plusieurs arts et techniques[2], retrace de fait un manque qui génère confusion intérieure, douleur et quête obsessionnelle des origines perdues. Harwan s’interroge sur son identité, ressent le besoin impérieux d’y consacrer une thèse de doctorat, mais semble de prime abord inapte à répondre aux questions qui le taraudent.

L’étrangéité longtemps refoulée rejaillit brutalement et provoque l’introspection : le coma dans lequel plonge le personnage, suite à son effondrement dans la cabine photomaton (Mouawad, 2008, 144)[3], l’engage sur le chemin du nostos. Cependant, de quelle manière l’odyssée intérieure de Harwan lui permet-elle de restituer son passé ? Bien plus, dans quelle mesure ce cheminement rétrospectif pourrait-il être perçu comme salubre et libérateur ? Il s’agit de s’intéresser dans un premier temps à la rémanence du traumatisme sous l’angle de la psychanalyse : le retour du refoulé laisse sourdre la question des origines, une rancœur du fils à l’égard du père castrateur et une volition de retourner au bercail. Ces souvenances signalent non seulement un fonctionnement hystérique, mais encore une altération de l’enveloppe psychique, prémisse qu’il serait fondamental d’éclairer à travers le concept du « Moi-peau », développé par Didier Anzieu dans son ouvrage éponyme. En effet, l’émigré esseulé présente des symptômes d’une identité écorchée et défaillante. Dans un deuxième temps, la trajectoire du retour révèle une aspiration au repos éternel : le principe de nirvâna semble conjurer l’angoisse éprouvée par le bouc émissaire de l’exil. Dans cette perspective, une étude schopenhauerienne de Seuls, pièce métaphysique, souligne la nécessité de se réfugier dans l’art. Grâce à la peinture et à la contemplation du tableau évocateur de Rembrandt, Le Retour du fils prodigue, Harwan tente de s’affranchir du vouloir-vivre, pour atteindre la quiétude de la connaissance pure.

ARTICLES SIMILAIRES

Mayrig Bistrot Genève: From Armenia with Love

Noha Baz

13/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Georges Khabbaz

11/04/2025

Décourvir l'Agenda Culturel du Liban en France #6

08/04/2025

Huitième Conférence MoU ONU-Universités Partenaires. "Les professions langagières adoptent le changement"

08/04/2025

La table des philosophes

02/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : voix de femmes et mémoires d’artistes à la conférence « Breaking silence »

Mathilde Lamy de la Chapelle

02/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Elias Chakar

02/04/2025

Abandonner le gouvernail

Ramzi Salman

01/04/2025

Agenda Culturel #609 du 25 mars au 21 avril 2025

26/03/2025

« La langue française fait partie de l’identité libanaise »

25/03/2025