À l’occasion des 50 ans du début de la Guerre civile libanaise (1975- 1990), « Entre Amnistie et Amnésie, où est passé le souvenir de la Guerre civile ? » est une série d’articles publiée par l’Agenda Culturel. Cette tribune offre un espace d’expression pour partager des souvenirs, des ressentis, ainsi que des blessures et cicatrices (parfois encore douloureuses) laissées par la Guerre civile. Les questions s’adressent à toute personne souhaitant partager son témoignage et ses réflexions dans un esprit de dialogue et de sensibilisation, afin de contribuer à prévenir tout retour à la violence.

Témoignage de Nada Sattouf, auteure et poète

En repensant à la Guerre civile, quels souvenirs ou récits marquants vous viennent à l’esprit? Qu’ils aient été vécus directement ou transmis par la famille et les amis, comment ont-ils façonné votre identité?

J’avais neuf ans quand le mot « guerre » commence à hanter mon champ auditif et visuel, marquant par la puissance de son traumatisme, ma vie comme celle de milliers de personnes qui l’ont vécue de près ou de loin. J’avais neuf ans quand de nouvelles images et sons, jusqu’alors inconnus, se mêlaient dans une tapisserie déchirante. Nous vivions à El Kebbeh, un quartier de Tripoli, dans un appartement simple et modeste, notre eldorado à jamais perdu lors du déplacement obligatoire vers Andaket, notre village natal, situé à Akkar.

Champ visuel : des hommes dans leurs va-et-vient, des fusils en bandoulière, des boutiques éventrées, des femmes et enfants collés au mur fuyant les francs-tireurs. Nous, enfants, entassé.e.s dans la cage d’escalier.

Champ auditif : des tirs, des tirs, les uns proches, les autres plus loin. La peur pareille.

Pendant les moments de répit, quelques enfants du quartier, mes frères et moi, nous nous adonnions au ramassage des cartouches vides. Nous en avions un grand sac stocké au balcon. On s’amusait à les compter et à les recompter, créant des formes géométriques, nous soustrayant, ne serait-ce que pour quelques moments, aux atrocités du monde qui avait ses propres calculs.

Puis, on m’a appris à tricoter. Et j’ai appris à tricoter collectant le reste de laine de chez nos voisins.

Je me souviens du jour où l’enlèvement de l’enfant du propriétaire, un certain Georges de quinze ans, eut lieu. J’ai appris ce que c’était (et c’est) d’attendre. Attendre avec les autres ou seule le retour d’un GEORGES; plus tard, celui d’un cousin de ma mère; le réveil de mon cousin mort au champ de bataille. Personne n’est rentré.

J’avais 10 ans quand un ami de mon père, voulant nous ramener à Akkar, demanda à ma mère de poser sur sa tête un léger voile, question de franchir en sécurité les barrages érigés. Le chemin fut si long. Il fut, si je ne me trompe pas, le début d’une prise de conscience d’un changement spatial qui a prescrit, dans sa brutalité, les composantes chaotiques du monde.

Puis, il fut les événements transmis à la radio, dans les récits des adultes avant que mon frère ne s’engage dans l’armée libanaise où commencèrent les longues et vraies attentes de sa rentrée au foyer familial.

Ces bribes de souvenirs empreignant la mémoire en camouflant d’autres dont le déni révèle la profondeur d’une anxiété qui a scellé mon existence, mais qui m’a appris à y survivre.

La Guerre civile a-t-elle laissé des traces dans votre vie aujourd’hui? Si oui, lesquelles?

La peur. L’angoisse. L’anxiété. Et j’en passe.

Mes blessures et mes handicaps n’étaient pas physiques et pourtant.

Maintenant, je me demande à quel point un.e enfant s’en sort indemne quand son quotidien est imbibé de récits de guerre. Cela a pris un travail sur soi énorme avant de comprendre que l’autre est aussi moi. Les histoires des grandes personnes sur la guerre, les diffusions radiophoniques, l’érection des barrages et des points de contrôle (checkpoints), la peur de l’autre « inconnu » et de l’ « inconnu » de l’autre n’ont fait qu’approfondir le gouffre entre moi et mes semblables.

Mes questionnements sur la vanité de cette peur, sur l’absurdité de la haine envers mes compatriotes ont surgi tôt : depuis mon adolescence. Ils ont été nourris par mes études universitaires. Mon immigration au Québec a joué un rôle majeur dans l’acceptation de la différence quelle qu’elle soit. J’ai appris la tolérance, l’empathie, la grandeur d’être à l’écoute de l’autre sans permettre aux préjugés de prendre place.

Dans vos moments de réflexion, comment exprimez-vous ou gérez-vous vos pensées et vos sentiments liés à la guerre? Est-ce à travers des conversations, des œuvres artistiques, le silence ou d’autres moyens?

M’en souvenir. Chaque souvenir déclenche la résurrection d’une peur qui remonte à la surface de mon épiderme.

Et j’en parle. Au Liban, avec la famille et les ami.e.s. Le sujet de la Guerre s’impose souvent sans aucune provocation. Au Québec, j’en parle avec des ami.e.s afin de leur montrer l’absurdité de ce qui s’est passé et la gratuité de la mort.

J’écris. La Guerre est souvent présente dans mes écrits. Dans la création poétique, les moments de silence sont si intenses. Les impressions émanent à l’état brut. Le travail de l’écriture est une reconstruction des souvenirs, une façon personnelle de voir le monde, mais qui, croisant les visions des autres, crée un réseau de rencontres. Je rêve au jour où la diversité des fibres renforce et embellit notre tissu social plus qu’elle ne le fragilise.

Les guerres de 2006 et 2024 ont-elles fait ressurgir des moments, des réflexes ou des émotions de la Guerre civile?

Durant les deux guerres, j’étais au Québec. Je les ai suivies de loin, à travers les médias et les voix des proches et ami.e.s qui m’arrivaient remplies de colère.

J’avais l’impression qu’elles étaient un prolongement de la Guerre civile dans le sens où le chaos nous guettait et nous guette toujours. Comme si les moments de répit étaient des moments exceptionnels dont il fallait savourer le parfum jusqu’à la dernière note. Des sentiments embrouillés et confus. Peur de la haine qui menace par sa ténacité toujours et encore chez les un.e.s et les autres. Peur de voir l’Amour et l’indulgence si fragiles périr encore et encore dans un pays où les coups se succèdent.

N’est-il pas temps d’en faire le deuil? De reconstruire un pays de beauté que chante Feirouz? N’est-il pas temps de planter des arbres dans nos cœurs, les laisser fleurir forts et gracieux? Surtout n’est-il pas temps de rendre justice à toutes les victimes des assassinats politiques et à celles du port de Beyrouth?

Quand vous racontez vos souvenirs de la guerre aux jeunes générations, quel(s) message(s) voulez-vous leur transmettre?

Le racontant, j’invite mon interlocuteur et interlocutrice à dénoncer toute forme de violence. À entreprendre un travail sur soi afin de sublimer la colère qui menace notre humanisme, et ce, par le recours à la lecture, à la musique, à l’écriture et à d’autres formes artistiques. Faire preuve d’un raisonnement ouvert, d’une pensée libre loin de tout clanisme sectaire et totalitaire. Mon message est de montrer à quel point la guerre pourrait être absurde, à quel point on est malheureux.se devant la gratuité de la mort.

Aujourd’hui, trente-cinq ans après la fin de la Guerre civile et plus de cinq années de crises violentes éprouvantes, comment envisagez-vous l’avenir du Liban. Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer pour construire cet avenir?

Peut-on se donner le droit d’espérer la renaissance du Liban à la suite des récentes élections? Notre optimisme, quoique légitime, serait-il cette fois-ci sensé et sans courbature? Après avoir vécu dix ans au Québec (2002 – 2012), j’ai voulu à tout prix retourner au Liban et m’engager à mettre au service du pays mes apprentissages acquis à l’étranger. Ce n’était pas facile. Pourtant, ma famille et moi avons survécu aux difficultés. Nous y avons construit une belle maison accueillant le chant des oiseaux aussi bien que le vent, le soleil et la pluie. Nous y avons planté des arbres, nous leur avons donné les noms de nos ami.e.s. MAIS, quelques mois après l’explosion du port de Beyrouth, les assassinats politiques, entre autres celui de notre ami Lokman Slim, nous nous réveillons impuissants devant l’étendue de la défaite et la corruption acharnée de la classe politique. Nous avons plié bagage et sommes retournés au Québec. Le rôle que je puisse (le subjonctif est bien voulu) jouer réside dans l’écriture comme une sauvegarde de la mémoire et un geste d’autodéfense. Mon dernier recueil de poèmes Requiem d’un après-midi (Poètes de brousse, Québec, 2025) portant sur l’explosion du port de Beyrouth en est, tout modestement, la preuve.

Voudriez-vous ajouter quelque chose?

Garder l’espoir comme une autodéfense nous aidant à mieux affronter l’incertitude qui menace le monde entier en général, notre région et notre pays en particulier. Cet espoir nous permettant de nous projeter vers un avenir meilleur où l’on peut voir le Liban un pays dont le système juridique garantit une société libre et équilibrée. Où l’on peut voir également un système éducatif ayant comme projet primordial la formation des esprits libres.

Lire les autres témoignages ici.

Si vous désirez vous exprimer et témoigner, cliquez ici

ARTICLES SIMILAIRES

Entre Amnistie et amnésie : Nada Corbani

16/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Dima Habib Haddad

13/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nayla Romanos Iliya

11/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Georges Khabbaz

11/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nabil Abou-Dargham

10/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Gisèle Kayata Eid

09/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Elie-Pierre Sabbag

06/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nicole Fayad

01/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nagy Rizk

31/03/2025

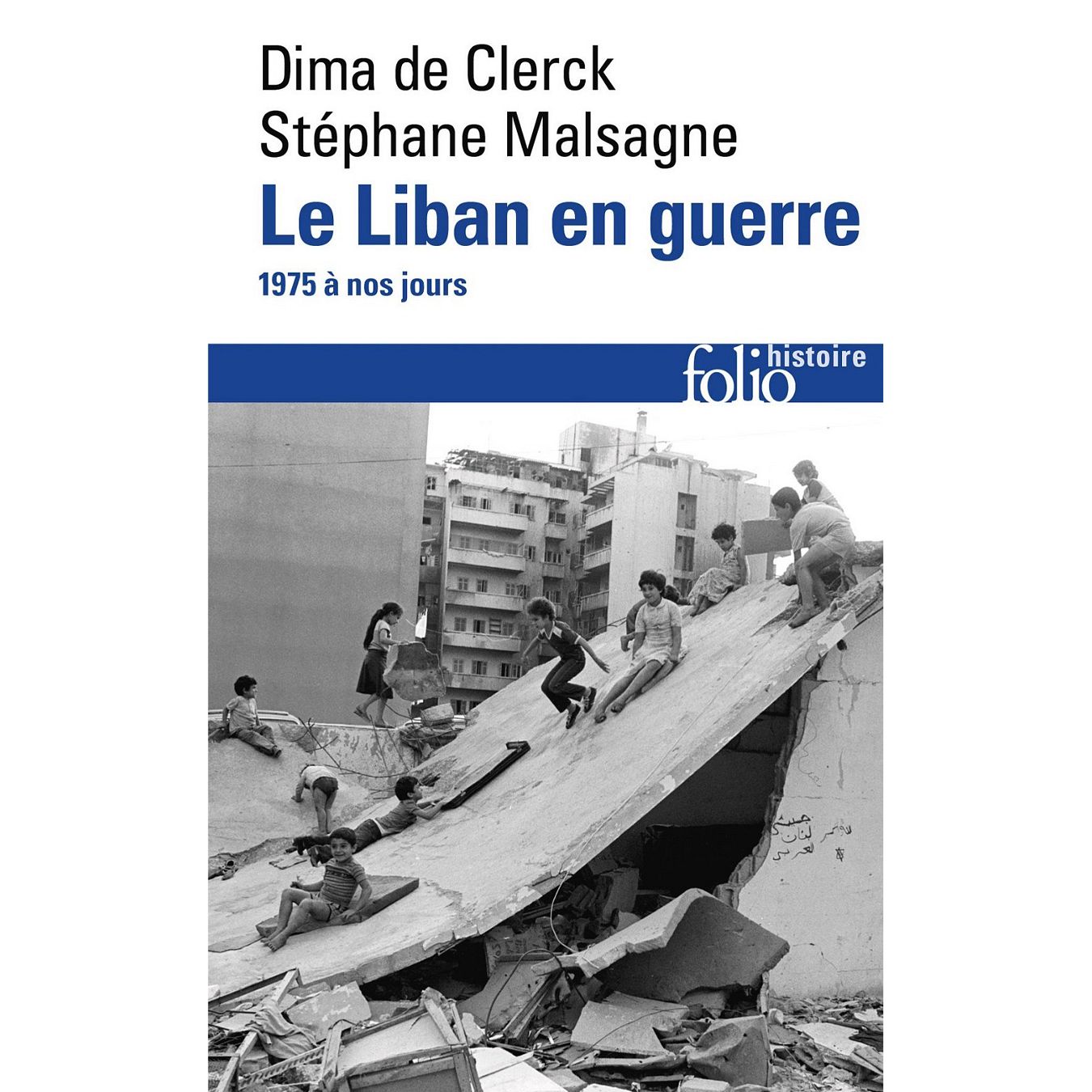

Entre Amnistie et Amnésie : 'Le Liban en guerre (1975 à nos jours)'

19/03/2025