À l’occasion des 50 ans du début de la Guerre civile libanaise (1975- 1990), « Entre Amnistie et Amnésie, où est passé le souvenir de la Guerre civile ? » est une série d’articles publiée par l’Agenda Culturel. Cette tribune offre un espace d’expression pour partager des souvenirs, des ressentis, ainsi que des blessures et cicatrices (parfois encore douloureuses) laissées par la Guerre civile. Les questions s’adressent à toute personne souhaitant partager son témoignage et ses réflexions dans un esprit de dialogue et de sensibilisation, afin de contribuer à prévenir tout retour à la violence.

Témoignage de Philippe Aractingi, cinéaste – mais pas seulement !

En repensant à la Guerre civile, quels souvenirs ou récits marquants vous viennent à l'esprit ? Qu'ils aient été vécus directement ou transmis par la famille et les amis, comment ont-ils façonné votre identité ?

S'il ne s'agissait que d'une seule image, d'un seul souvenir, ce serait simple. Mais c'est un enchaînement de séquences, tour à tour fascinantes et effroyables.

Comme ce matin-là, après une nuit passée dans les abris sous les bombardements. Nous sortons dans la rue, et ce qui nous était familier la veille a échappé à nos repères. Rien n'est à sa place, tout est chamboulé, à commencer par la voiture du voisin qui était garée là et qui est effritée, en morceaux. La façade de l’immeuble d’en face éventrée par un obus. Et ces vitres, toutes ces vitres brisées, éparpillées au sol.

À 11 ou 12 ans, on regarde cela avec un mélange d’émerveillement et d’inconscience. Ce chaos devient un terrain de jeu, un décor mouvant dont on s’amuse, presque avec légèreté.

Puis un jour, une photo. Une seule. Elle s'affiche en couverture d’un magazine et, en un instant,

brise l’illusion : un corps recouvert d’un drap noir, et en dessous, le sang qui coule.

C’est à cet instant que j’ai compris que ce chaos n’avait rien d’un jeu. Ensuite, c’est la déferlante d’images et de sons de plus en plus marquants…

La Guerre civile a-t-elle laissé des traces dans votre vie aujourd’hui ? Si oui, lesquelles ?

Un jour, j’ai compris que nous étions tous, collectivement, et moi en particulier, handicapés. Non pas physiquement, mais intimement et profondément. Quelque chose en nous s’est brisé avec la guerre. Nous avons vécu un destin collectif, une amputation invisible, celle de l’évolution normale de notre psyché. Les événements ont kidnappé notre innocence, nous dérobant une part de nous-mêmes.

Parfois, c’est ce que nous avons vu. Parfois, ce que nous avons entendu. Et parfois – ce qui est peut-être le plus terrible – ce que nous avons imaginé à partir des récits qu’on nous a faits.

Oui, la guerre m’a profondément marqué. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une grande partie de mon œuvre est une tentative de remettre de l’ordre, de nettoyer, de rassembler les fragments épars… de mon âme.

Dans vos moments de réflexion, comment exprimez-vous ou gérez-vous vos pensées et vos sentiments liés à la guerre ? Est-ce à travers des conversations, des œuvres artistiques, le silence ou d'autres moyens ?

La guerre est au centre de ma créativité.

Parfois, je la fuis en tentant de faire des films gais et légers, en parcourant le monde à travers mes documentaires, comme pour « me fabriquer de nouveaux souvenirs, une nouvelle mémoire » – comme je le dis dans ma pièce de théâtre.

Mais toujours, sans prévenir, elle revient.

Elle est là, au cœur de tout.

Les guerres de 2006 et 2024 ont-elles fait resurgir des moments, des réflexes ou des émotions de la Guerre civile ?

La guerre de 2006 a ravivé en moi toutes les guerres précédentes. Je croyais avoir fait la paix avec cette mémoire douloureuse, à travers mes films, à travers un livre. Mais en 2006, tout a resurgi, brutalement. Ma réaction instinctive a été de prendre ma caméra, d’aller à la rencontre de cette guerre, de la filmer, de la confronter à travers l’image. De cette urgence est né Sous les bombes, un film qui m’a permis non seulement d’affronter la réalité, mais aussi de la sublimer. Un film qui a offert au monde un regard sur ce que nous avions traversé.

En 2024, tout était différent. Lorsque la guerre a éclaté, je n’avais plus la même force, ni la même foi. Je n’étais plus convaincu. J’avais déjà fait un film pour dénoncer la guerre, un film projeté dans plus de 40 festivals, récompensé par 23 prix, distribué dans une trentaine de pays. Et pourtant, cela n’avait rien changé. La guerre, on peut la dénoncer autant qu’on veut, elle revient toujours, inexorable.

Cette fois, je n’ai pas eu l’énergie de reprendre ma caméra pour affronter l’indicible. Face à cette impuissance, j’ai sombré. Mais la vie m’a offert une autre voie : celle du théâtre. En France, sur scène, je continuais à m’exprimer. Et l’Ex-Pression est l’antithèse de la Dé-Pression. S’exprimer, c’est éviter de sombrer.

Pourtant, dans ce décalage entre ce que je vivais et ce que je jouais, j’ai eu l’impression de traverser un sentiment de dualité profonde, un vertige entre deux réalités.

Quand vous racontez vos souvenirs de la guerre aux jeunes générations, quel(s) message(s) voulez-vous leur transmettre ?

Lorsque je faisais mon film Héritages, Boris Cyrulnik, dont les conseils m’ont été précieux, me répétait sans cesse : « Oui, il faut transmettre, mais jamais de manière directe. Toujours par le biais d’un tiers : un film, un livre, une œuvre, et même une conversation devant les enfants, mais toujours devant un témoin extérieur. »

Car une transmission brute, sans filtre, expose l’enfant à absorber le traumatisme de son parent, à en être marqué, parfois même brisé. L’enfant ne doit pas être le dépositaire direct d’une douleur qui ne lui appartient pas. La mémoire doit circuler, mais avec cette distance protectrice, ce passage par l’art, la fiction, le récit indirect, qui permet d’en faire autre chose qu’une simple répétition de la souffrance.

C’est là toute la difficulté : comment raconter sans écraser, comment témoigner sans enfermer, comment se souvenir sans transmettre la blessure brute ? C’est un équilibre fragile, mais essentiel.

Aujourd’hui, trente-cinq ans après la fin de la guerre civile et plus de cinq années de crises violentes et éprouvantes, comment envisagez-vous l’avenir du Liban ? Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer pour construire cet avenir ?

Tant que nous ne prendrons pas conscience de nos blessures et de la nécessité de les affronter, directement ou indirectement, les mêmes événements continueront de se répéter. Le Liban ne pourra guérir que si son peuple entreprend un véritable travail de mémoire et de reconstruction intérieure.

Notre rôle est de faire émerger cette prise de conscience, de révéler ce traumatisme collectif à travers nos œuvres, nos films, notre art, et le travail sur la mémoire. C'est ce que j’ai toujours fait. Et tant que la vie me prêtera souffle, je continuerai.

Voudriez-vous ajouter quelque chose ?

تنذكر ولا تنعاد

Lire les autres témoignages ici.

Si vous désirez vous exprimer et témoigner, cliquez ici

ARTICLES SIMILAIRES

Entre Amnistie et Amnésie : Dima Habib Haddad

13/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nayla Romanos Iliya

11/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nabil Abou-Dargham

10/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Gisèle Kayata Eid

09/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Elie-Pierre Sabbag

06/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nicole Fayad

01/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nagy Rizk

31/03/2025

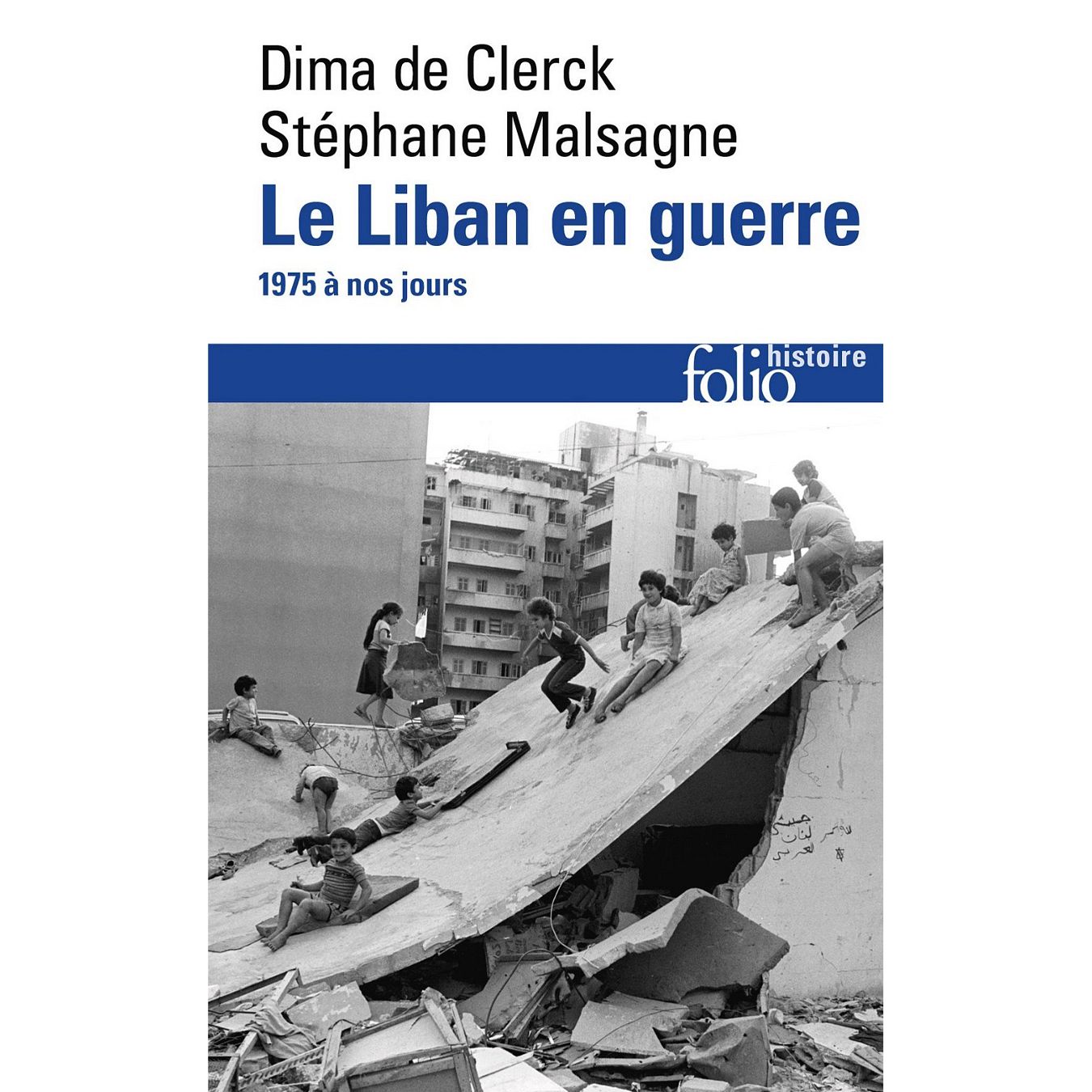

Entre Amnistie et Amnésie : 'Le Liban en guerre (1975 à nos jours)'

19/03/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Rita Khawand Ghanem

10/03/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Najwa Bassil Pietton

10/03/2025